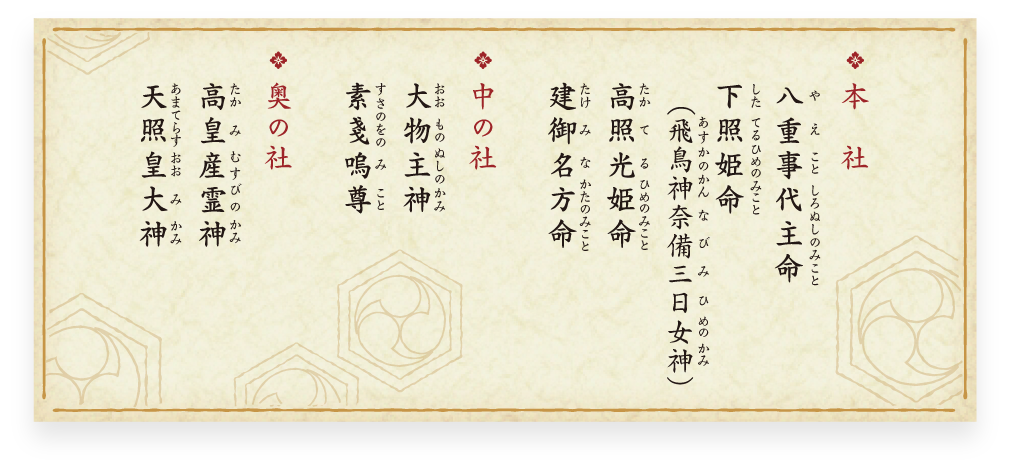

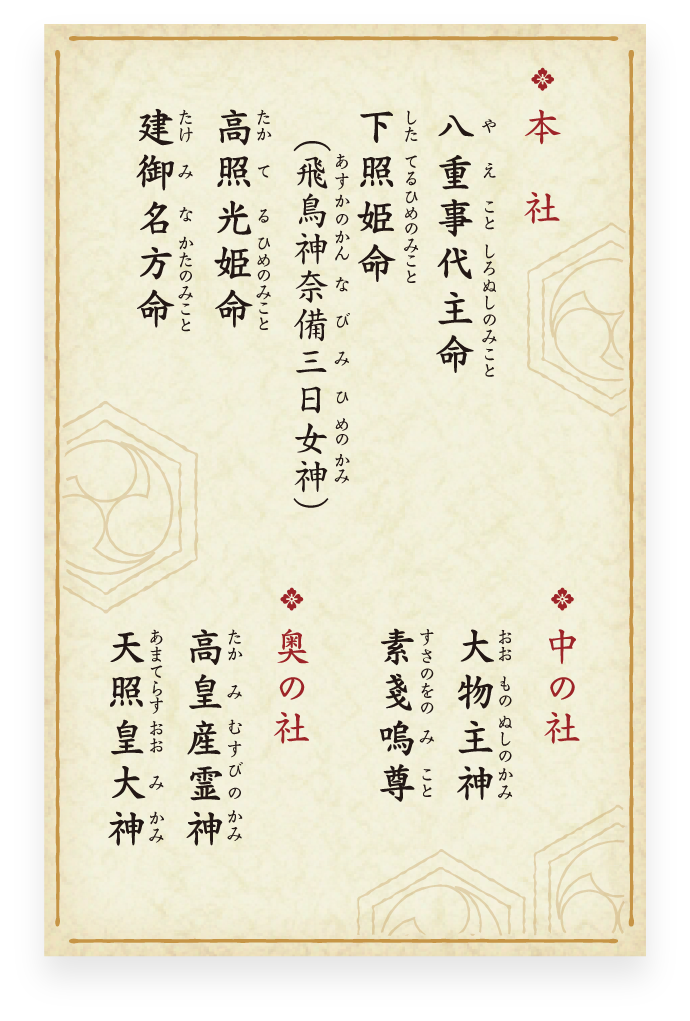

御祭神・御神徳について

当神社の主祭神八重事代主命〔やえことしろぬしのみこと〕は「於天事代〔あめにことしろ〕 於虚事代〔そらにことしろ〕 玉籤入彦〔たまくしいりひこ〕 厳之事代主神〔いつのことしろぬしのかみ〕」という御尊号をお持ちであり、その御神徳は天地、宇宙、目に見えない世界にまで拡がり八重にも積み重なるとまでいわれる神様であります。神々を導く統率神であり、国民〔くにたみ〕を幸せに導き、更には創造・創作の導き神として芸術に携わる方々からの信仰にも繋がっています。

下照姫命〔したてるひめのみこと〕はその御魂〔みたま〕である加夜奈留美命〔かやなるみのみこと〕と共に祀られ、当社において飛鳥神奈備三日女神〔あすかのかんなびみひめのかみ〕の御神名で鎮まっておられます。事代主神の妹神で、皇室御守護、国民〔くにたみ〕をあたたかく照らす神様です。

高照光姫命〔たかてるひめのみこと〕は五穀豊穣、家内安全、事業安定、国家安泰の神様です。

建御名方命〔たけみなかたのみこと〕は大国主神の御子神であり、武勇掲揚の神様です。

高皇産霊神〔たかみむすびのかみ〕(奥の社)は天照皇大神と共に天上界を主導される造化三神の一柱で、ふさわしきもの同士を結び、産み、育てる「むすびの神様」として大変篤い信仰を受けております。

陽石信仰

境内の至る所に陽石がみられます。立派な陽石を磐代〔いわしろ〕として山の神を迎えることによって、暖かな春が来ることを祈る信仰です。

産石〔うぶいし〕信仰

安産祈祷では、産石を授与致します。その石にその家の守護神をお迎えします。

産後、初宮詣で産石にお子様のお名前と生年月日を記入し、お子様に握っていただいた後、御神前に据え、末永く見守っていただきます。

御由緒

国のまほろば大和の国に鎮まります当社の創建は定かではありませんが、「日本書紀」において、大国主神の第一子である当社の御祭神 事代主神〔ことしろぬしのかみ〕は、国譲りの際に、八十万〔やそよろづ〕の神々を天の高市〔あめのたけち〕(現在の飛鳥)に合〔あつ〕めて天〔あめ〕に昇られ、「首渠〔ひとごのかみ〕」いわゆる統率神として称えられています。同書、天武天皇元年(673年)七月の条には「吾は高市社に居る、名は事代主神」との記載が見られ、更に朱鳥元年(686年)七月の条では「幣〔みてぐら〕を紀伊国に居す国懸神〔くにかかすのかみ〕、飛鳥四社、住吉大社に奉る」とあり、天武天皇の病気平癒祈願がなされた際に、朝廷より当社に奉幣があったことが記されています。

-

また出雲国造〔いずものくにのみやつこ〕が新任された際に朝廷に参向し、天皇に奏上する祝詞「出雲国造神賀詞〔いずものくにのみやつこのかんよごと〕」(8世紀)の中で「事代主命〔ことしろぬしのみこと〕の御魂を宇奈堤〔うなて〕に坐〔ま〕せ、賀夜奈流美命〔かやなるみのみこと〕の御魂を飛鳥の神奈備に坐〔ま〕せて 皇御孫命〔すめみまのみこと〕の近き守神と貢〔たてまつ〕り置きて」とあり、皇室の近き守り神として賀夜奈流美命の御霊が飛鳥の神奈備に奉斎されたことが分かります。

平安時代初期、淳和天皇天長六年(829年)三月十日 神託により、高市郡賀美郷の神奈備山より同郡同郷にある現在の地(鳥形山)に遷座されたことが「日本紀略」に記されています。またこの鳥形山は、天照皇大神が伊勢の地に鎮座されるまでに一時祀られたということから「元伊勢」と呼ばれ、境内の摂社(奥の社)に天照皇大神をお祀りしております。

「延喜式」(927年)では「飛鳥坐神社四座 並名神大 月次 相嘗 新嘗」の記載が見られます。延喜式でいう相嘗祭とは、朝廷が特別に尊崇された大社に新米を捧げるお祭りであり、その対象となる神社は、全国の式内社三千百三十二座のうちわずか七十一座で、更にそのうちの四座に当社が指定されており、古くから国・民を守る神社として重要な役割を担っていたことが分かります。

当社は、鳥居をくぐり石段を登ると、二上山、畝傍山、甘樫丘を望む景勝の地にあり、参道の至る所に陽石が立ち並び、古〔いにしえ〕の趣をそのままに感じることができます。

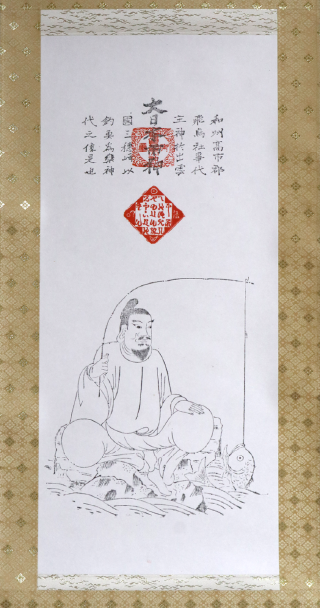

飛鳥家について

当社には氏子がなく、初代神主 太宗直比古命〔たいそうなおひこのみこと〕が崇神朝より「大神朝臣飛鳥直〔おおみわのあそんあすかのあたい〕」の氏姓を賜って以来、「飛鳥」姓で現在に至り、創始以来代々神社をお守りして参りました。初代は天事代主命〔あめのことしろぬしのみこと〕から数えて七世に当たることが、「新撰姓氏録」(815年)や「世系図」に記され、現在の宮司は八十七代目に当たります。

麒麟欄間